来源:GQ报道(ID:GQREPORT)

作者:罗方丹

编辑:李颖迪

租房是一场充满不确定性的试验。人与房的微妙关系,背后是无数种生活环境和方式的抉择。眼前的生活随时可以随着一纸合同的终止而转折。人们都知道它不是退路,只是短暂的落脚处。青年人们争先来到一线城市,在租住的房子里寻求离开舒适圈后“真正的生活”。不过,这也即将成为他们迎接生活真相的第一步。

01

离开舒适圈

21岁的小徐被催婚了。在成都麻将与盖碗茶杯碰撞的声音中,她吹着晚风,听妈妈给她介绍一位川航飞行员男士,“年入一两百万不是问题”。她感到没有兴趣。“人活一辈子,总得有点更重要的事情。”

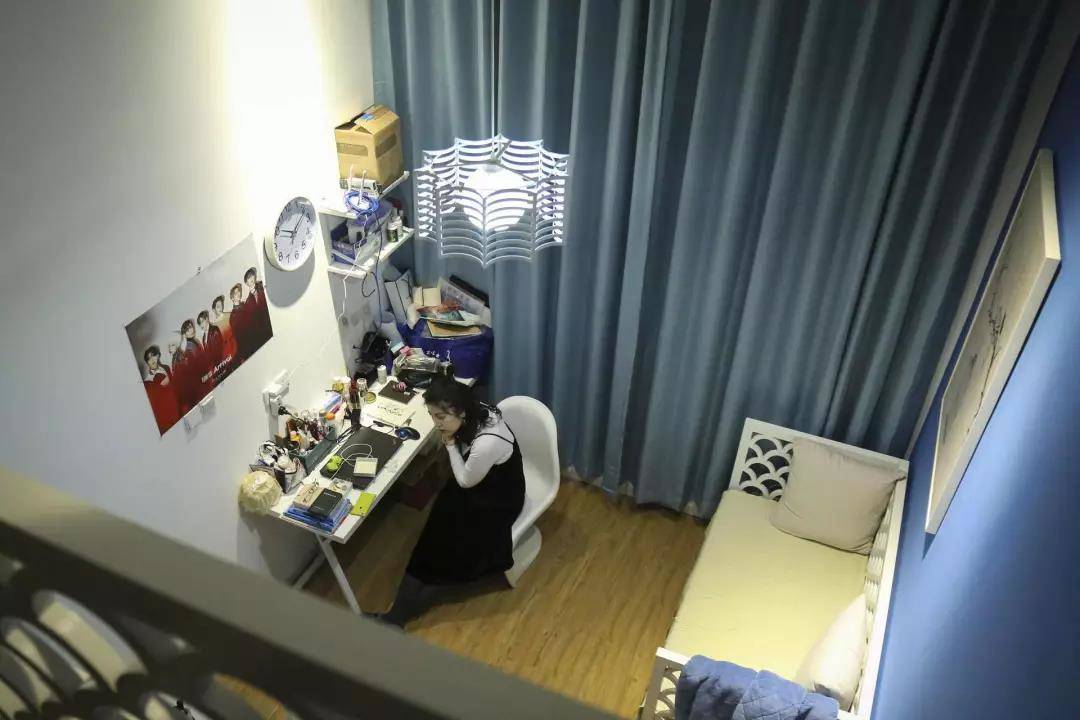

小徐离开成都,来到北京。在西二三环之间,她找到一间很满意的房子——一套20平米的整租公寓,月租4360元。卧室8平方米,房间进门是一张床,床边一张木制书桌,从床上下来,走两步就出了门。身旁的合租室友耷着脑袋,小徐却显得兴奋。

“我们的财务自由之路就从这8平米开始”,她对室友说,“以后就是18平米,再到28平米,最后就是108平米!”

在中国租房的人有多少?58集团房产数据研究院发布的《2017-2018中国住房租赁蓝皮书》显示,至2017年底,中国13.90亿人口中,有2.5亿租房客。人们离开家乡安稳的居所,来到他乡,寻求迈出舒适圈之后“真正的生活”。一纸合同的背后,往往是坐享安逸与拥抱机遇间的权衡。

艾久女士在广州租房时,月租占工资的五分之一。自己买上地毯、小桌、床头灯和香薰装点一番后,十二平的卧室也能让她感觉像“家”一般,放松又安心。Oliver小姐说自己“越大越知道想要和不要的是什么”。从老家的房子搬出,到两人合租,再到自租一室一厅。虽然房价的上涨偶尔会让她感觉寂寞,但她仍然坚信“咬咬牙总会过”。

然而,租房的日子就像一张心电图。平稳的生活大多时候波澜不惊,却总在每月、每季、每年的某个时刻,曲线剧烈起伏,心跳骤然加速。

租期快到了。杨女士又开始感到一种不安全感。房租会涨吗?工资会涨吗?问题总是相似的,她却没有找到标准答案。在北京呆的两年时间,每月房租稳定占据着她月薪的四分之一。她早在别地买了房,来北京只是因为这里“好玩儿”。但这几年,这座城市却不断告诉她:不努力挣钱,就得上别处玩儿。

烧一井先生刚来的时候,曾嘲笑过报道中北京年轻人平均八个月换租一次的频率。在两年半的工作时间里,他自己却从望京租到芍药居,又搬到北苑,一路换租了4次。Bandits先生来到北京一年半,已经租过了八个房子。他数了数自己的租住周期,最长半年,最短19天。在城市内部,人们提着行李箱四处流动。2019年贝壳找房和新浪微博的调查显示,41.9%的人一套房子的租期,仅在3个月到一年之间。

理想、财富、机遇,一线城市的名字后面总跟随着这些诱人的标签。然而,标签下也往往隐藏着未知的风险。一位打算暑期实习的大学生提前感受了北京毕业季租房。中介带她去看房。小区大门进去,绕过两栋居民楼,出现了一个村,裸着半身的小孩横在路上跑,本地大爷倚在家门口欢迎她,手里还提着两笼鹦鹉。她当场查询了下其他房源。6000以下的整租房标注地名为通州、丰台、八宝山。APP上标注的通勤一小时,原来是一个小时五十分钟的意思。

Desseris女士则患上了“租房恐惧症”。在来北京的四个月里,她已经换了四个房子。尽管每次因为被中介欺骗、被骂等事由退租时,她都希望这是最后一次搬家。但当她再次拎着一堆“破烂一样”的行李走街串巷时,她还是感到心理和身体在经历着巨大损耗。她将这种无奈定义为“北京的常态”。

香港的W女士和室友和平共处——室友们出现在冰箱冷冻室、加热的微波炉,偶尔还会老中青幼四代同堂“开会”。W女士终于明白它们为什么叫小强。漏水的卫生间,罢工的洗衣机,炎热的夏天把W折腾得要死,室友们却仍在房间里顽强生存。

上海的繁华和落魄在空间中折叠,天上地下,有时只隔一条街。金淼第一次租房时选择了上海的一家老小区,对面是均价五万二每平米的万科楼盘,那里常有剧组在拍影视剧。对了,金淼的小区也是拍过影视剧的——在一个灰姑娘变公主的剧里。只不过,他们这一侧拍的是灰姑娘在贫民窟的生活。

也不止一个人想过离开。返回老家的意愿往往在听到父母说“要不还是回来吧”时达到高潮,又在感受到工资卡上数字的增速后短暂回落。海淀区的鹿女士正在这种矛盾中挣扎。提升租房质量,变成理想与现实间讲和的最后一个条件。从十几平的潮湿老房子换到向阳的公寓。她感到平淡无奇的生活多了点颜色。

她总是在想要回老家的最后一刻告诉自己,“你还年轻,你还可以再拼两年。”

02

人房死磕

人们用租赁的方式,在房价和钱包间达成最后一种妥协。然而,从迈入租房的第一步开始,考验也随之而来。周女士在上海找到一间房子,一室一厅的房间被二房东隔成三个单间。电表每户一个,一元一度电。

每天出门上班前,周女士会确保拔掉所有的开关。两个月后,二房东却宣布要收700多元的电费。周女士要求查看账单,二房东却在微信里大骂。晚上十点,二房东打来电话,要求和她“当面聊一聊”。她拒绝了。半小时后,二房东来到门口,拼命敲门。她听见男人哗啦啦掏出一大串钥匙,开始挨个试自己的门锁。恐惧的周女士选择了立刻报警。第二天,她选择在自如上重新找房,离开了这里。

同样在上海,南女士租房时碰见了一位吝啬的房东。夏天,房间空调坏了,房东不肯换新,坚持让物业修理。但外机的三脚架年久失修,修理大叔一脚踩下去,连人带空调从6楼摔了下去。好在有安全带的保障,没出人命。但空调彻底没了,楼下外机还被砸出一个坑。房东终于给南女士换了新的空调。

有时人们能绕过房东。但迎接他们的,往往是另一个重要的角色:中介。法宝独自一人和黑中介对抗过。退房后,中介声称衣橱门板上一个一元硬币大小的孔是法宝的杰作,不退押金。法宝决定不要那三百块钱。她抱着不能再让下一位租客受坑害的念头,直接把衣橱门板都拆了下来。

而90后男青年王洛,仍然记得自己是如何用五种方法从黑中介手里拿回了1900元。

王洛是一名新媒体工作者。2018年3月,他原本还在北京西四环常青园社区租房。一天他接到电话,中介说,自己的公司被另一家公司收购了,需要换合同。王洛想了想,选择退租。后来,有和中介打官司的朋友告诉王洛,换合同的目的是强迫租户当场绑定一份“元宝e家”,借着“付房租app”的名义绑定网络贷款。

王洛来到电话中告知的中介公司所在地。工作人员告知他,20天后将拿到退租押金。后来,他加进了一个退租群。有的租户付了钱,房东却说没有,跑到房间里来驱逐他们。有的房东出租自己的房子,却没收到钱。他才明白,那些出现在现场的人,原来都是在维权。

等他再次来到公司,上次接待他的男人出现了。

“(退押金的)条,忘了,今天没有了。”

“上次你也说没有了。”王洛问。

“你先等一会儿……”男人扭头,接待起了另一个顾客,“小姐啊……”

对方一直让他再等等。另一个看上去像高管的女人出现了,赶他去外面坐,王洛不肯。女人突然叫起来:“我抽你了!你出去!”人群中还冒出一个男人,想要对王洛动手。

外面传出声音,有人报了警,邻近的派出所来了两名民警。在王洛看来,“是救星,来救我了”。

“领导在哪儿?”民警发问。刚刚那位想对王洛“动手”的男人此刻悄悄地跑到墙角。王洛用手一指,“这个人!他就是。”一瞬间,那位长得像理发店托尼老师的小领导露出了让王洛毕生难忘的表情,和刚刚判若两人:他五官紧皱,怂成一团,仿佛要说“我是大大的良民”。

在派出所做完登记,王洛开始了漫长的等待。他始终没有收到明确的答复。后来有人推荐他打12315,打市长热线,甜美女声回答,“帮您解决”,却从没人反馈后续。他又联系了记者,终于有公众号发表了一篇文章,阅读量1051,评论3条,有人调侃了一句,“房产中介黑幕太多!”

王洛感到失望。“作为一个北漂,不奢求有多好”,他语气突然低沉下来。新媒体时常加班熬夜、秃头,他都认为是在为自己的事业奋斗。“但连这一点钱都要欺骗,那在这个地方还有什么意义?”

03

隔壁的陌生人

贝壳找房和新浪微博的调查显示,以毕业生的整租为代表,在8个主要城市中,只有成都与重庆的房租收入比(对比当年本科毕业生薪资水平)低于30%。在北京和上海,这一数字达到51%。毕业生花费每月工资的一半有余,才能换取一处独立而清净的居所。对于他们而言,合租成为了实现“租房自由”的唯一路径。

告别房东和中介,青年人们离开大学宿舍,又与租房门后的各色室友相遇。莫女士有过各种职业的室友。一位在三甲医院工作的女人,有些吵闹,但好在延续了在医院的习惯,爱好干净。在阿里巴巴、银行工作的室友们都普通而友好。唯有一位从周边城市过来的女人给她留下深刻印象。女人家里有拆迁款,租着房子大半年没去上过班,在家泡剧,报好几万块的兴趣班。莫女士把她们都变成了朋友,一起挑衣服,吐槽,甚至出远门旅行。

然而大多数人,无法拥有像莫女士这样的社交能力。小五的前室友是位三十多岁的小资女性,热爱星座与占卜,并以此教导他人做人做事。她要求大家必须按照她的作息起居。她自己却天天不去上班,日日喝酒到深夜。

强女士和一对情侣一起合租。那是一个重庆人和一个广东人,嗓门出奇地大。强女士无数次在睡梦中被他们商量早饭的声音叫醒,又在晚上等待他们“运动”完毕后入睡。

同样和情侣合租的小V同学至今还对一个场景印象深刻。一天她低头走出卧室门忙着穿鞋。当她抬头时,眼前出现一个巨大的、雪白的臀部——合租的男生正裸着身子刷牙。

“裸男事件”频发数次后,她实在再也受不了这突如其来的“惊喜”,打算委婉地和男生女友沟通一下。她正打算开口,女友进卫生间洗澡去了。等了一会儿,女友也出来了:只穿着一条内裤,半裸着抱着毛巾跑回了屋。

互联网工作者白水难忘的则是:卫生间清晨需要排队、马桶上总有两个脚印、淋浴的喷头换了三次还是滴水。隔壁男生洗头爱大声唱歌,整个客厅飘满他的歌声,和“吕”牌洗发水的味道。

刚毕业时,白水来到中关村上班,房子租在通州西马庄园。房子的布局是四室一厅,室友是三男一女。白水第三个搬进房间,室友们没人跟她互相介绍,也没有建微信群。墙上贴着一张纸条:“请大家爱护公共卫生”。但厨房和卫生间的垃圾,从来没有人倒。

白水不知道唯一的女室友在哪上班,只能从外貌猜测:普通白领。女室友曾问她穿的裙子是什么牌子,她发了链接。但彼此的关系也仅限于此。

房租到期一周前,房东一直催她搬家。一天两个陌生人直接推开了白水的房门。原来是房东带来看房的。白水穿着睡衣睡裤,正在床上葛优瘫。阳台上还挂着没来得及收的内衣。这让她感觉经历了一场大型视觉强奸。她在心里发誓:再也不要租房了。

几天后,白水搬离了通州。过了小半年,再难以忍受北京环境的她决定裸辞,搬去杭州,和坚持留在北京的男友开始异地生活。

不过,北京的租房生活还是给白水留下了一丝美好的回忆。她在通州租房没几天,偶然发现自己的锅被动了。她在锅上贴上小条,“生人勿近”。第二天,隔壁的男生来敲门,送来一条水煮鱼,说是用她的锅做的。男生腼腆,不爱说话,一问才知道是云海肴餐厅的厨师。那条鱼的味道,白水至今记忆犹新。

人和人的相处是一件奇妙的事情,有多少人不堪忍受室友的愚蠢,就有多少人在收获来自陌生人的善意。包子女士住在北京通州物资学院旁的合租房,室友两女一男,三哥、憨憨、小朱,都是上班族。最后一个室友搬进来时,热情地跟大家打招呼,四人便一起去楼下吃了第一顿烤羊腿。

后来他们又一起聚了很多次餐。来自浙江的包子和来自东北、山东、河北的三个陌生人的口味和爱好,都出奇地相似。他们周末在家一起做饭,每人一道拿手菜。端午前的一晚,桌上摆着小龙虾和车厘子。平常的日子,当有人发出“明天周末,今晚喝点”的信号,啤酒和烧烤便会出现在四个人的桌上。

唯一的男生小朱是个懂生活、有情调的精致男性。他住在最大的房间里,搬来时自带一台电视,顺带组装了一台电脑和一把电竞椅。小朱时常邀请大家去房间里玩。他选出一个当下最热门的电影或综艺后,四人便围坐一起。电视荧屏下大家有说有笑,手边放着刚点的夜宵。

包子还记得,室友三哥生日的时候,憨憨和她一起偷偷准备了惊喜。13个粉色、白色、紫色的气球在墙上摆出“HAPPY BIRTHDAY”的字样,旁边围绕着10颗小星星。一开始包子和憨憨觉得,这布景太浮夸,没想到三哥“贼拉喜欢”,竟在大家面前哭了出来。

包子时常觉得自己何其幸运。在她眼里,室友们像是自己“在北京的家人”。一天憨憨在家里用菠菜汁调出绿色的面,四人围在桌边一起包饺子。包好后,她发了一条朋友圈:每次说的下班回家,是真的回“家”。

04

试验期

狭窄的空间内,人和人如分子般碰撞。对于一些人来说,合租房是和陌生他人结缘,发生奇妙反应的地方,对于另一些人,则可能使一段处于试验期的亲密关系发生转折。毕业后,小雨和男友在租房里同居,为结婚做准备。男友是个古代文学博士。刚搬进来,小雨看见他的衣柜里放着十几条运动裤,“有些崩溃”。那些裤子均价30元。后来每次吵架,男友想哄她开心,就请她扔掉他的旧衣服。

不是所有事都能像换裤子一样简单。同居之前的她从未想到,恋爱到某一天,两人会为鸡毛蒜皮的事烦恼。一次出差完,她只想回到家,好好休息。可进屋小雨就发现,在她离开的十几天里,男友真的一点都没收拾——吃过的外卖、喝了一半的饮料瓶、用过的卫生纸鸡毛般散落一地。那一瞬间她明白,这不是她想要的“家”的感觉。

有时她也想通过沟通解决问题。但时间长了她发现,不是男友不愿意——而是他真的不需要。小雨觉得合租同居的决定很明智:就像人和房的关系一样。在买房结婚之前,房子和感情都处于试验期。试验让人们更了解彼此,尽管代价可能是关系的终止。

白水和男友小南一起在北京租住过两套房。白水记得许多相处的细节。她喜欢看夜场电影,而此时小南往往还在加班。十一点过,他知道她怕黑,便总在小区边的一盏路灯下等她,走完回家的最后七分钟路程。

他们都不太会做菜。同居的三年里,白水最常吃的是饺子。小南教她怎么包。他慢动作分解教学,这里捏一捏,那里按一按,不知怎么就有了形状。白水最后还是没学会。每次包完饺子,她都会拍照,只拍他包的部分。烧水,下锅,当看到白水包的饺子一入水就散开,“皮肉分家”时,小南没忍住笑了出来。

从大三下半年在考研论坛里认识,到考入同一个大学,进同一家公司,六年的时间,他们一直行驶在相同的轨道。但这次,小南脱轨了。他坚定地要留在北京。白水决定离开后,他陪她去了杭州,帮她找好了一间租房,付了三个月的房租,然后一个人回到北京。

异地的日子里,白水总是问他,什么时候来杭州?他回答说,现在不是时候。

那什么时候是时候?白水没敢问出这句话。说得多了以后,她觉得他再也不会过来了。白水提出了分手。

回想起那一天,白水觉得如果再做决定,她还是会做出同样的选择。因为那时的她,还不能像现在这样充分理解为什么小南能够容忍独居生活。刚到杭州的她仍然害怕走夜路。每次下班回家,她总是开着手机电筒,一路小跑。离开北京之后,她几乎再也没看过夜场电影。

今年28岁的白水已经在杭州落了户,把一个陌生的城市变成了新的家乡。现在她再也不用和人合租。面对高压工作,她一个人承受,不与任何人抱怨。以往她最佩服小南的动手能力,淘宝买的便携式衣柜,他很快就能装好。她也买来家具,看着说明书傻眼,但硬着头皮装,也装上了。

白水生活规律,按时上班,周末和朋友一起出行。她还没结婚。离开北京后,她在杭州体验了完全不一样的城市生活。以往在公司,二十七八岁单身的女性随处可见。而在这里,比她小一两岁的女性都在请产假。公司同组的五个女孩,三个已经生了孩子。周末聚餐,谈论的话题围绕婆婆和孩子。她感觉搭不上话。

05

离开还是留下

王洛的1900块钱到账了。他已经不知道过了多久,也不知道是哪个机构起了作用。今年1月,29岁的他还是离开了北京。评价当时的自己,他用了五个字,“很傻很天真”。

竹女士放弃了北上广的文创企业工作机会,回到了家乡的二线城市。再也不用为房租发愁的日子里,她却有了新的烦恼:这里再没有当初那些志同道合的新青年们。她感到安稳的居所好像给自己的世界画上了边界。

今年,也是理发师洛川来到北京的第十四年。他还记得2006年,他刚从河北来到北京工地工作时的一个夜晚。北京的冬天,昼短夜长,散步是工友们唯一的娱乐活动。寒风中,走到一扇橱窗前,洛川突然停下脚步。房间里放着音乐,很明亮,男男女女穿着靓丽。“那种感觉吸引你,那种放着歌,生活的节奏,吸引你。”他眯起了眼睛。

租房是一场充满不确定性的试验。人与房间的微妙关系,背后是无数种生活环境和方式的抉择。眼前的生活随时可以随着一纸合同的到期而终止,也可以随着另一张合同的开始而转折。一线城市的租房里,青年人们蜂拥而至,想拿到理想生活的第一把钥匙。这也是他们迎接生活真相的第一步。

洛川留下了。十四年前,朝阳焦化厂外,他租下一间临水平房。现在,他搬到了海淀区,用理发店的工资攒钱付首付。

他还记得搬进第一间租房的那天。在那个池塘边,他第一次看见蓝色的金鱼,成群地向他涌来。

- 还没有人评论,欢迎说说您的想法!